火柱の海を越えて──びんがたに込めた祈り

2025.03.23

父・城間栄順が歩んだ道──91歳を迎えた琉球びんがた職人の物語

いつも琉球びんがたにご関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。皆さまの好奇心は、私たちの活動にとって何よりの原動力です。今回は、今年3月に91歳の誕生日を迎えた父・城間栄順の人生と、彼が歩んできた道の一端を皆さまと分かち合いたいと思います。父の人生は、びんがたという伝統工芸の復興と深く結びついており、文化意識の高い方々にも大いに興味を持っていただける内容ではないかと思います。

昭和9年生まれ──戦争をくぐり抜けた少年時代

学童疎開から沖縄へ戻る日々

父・城間栄順は昭和9年(1934年)生まれ。わずか9歳前後の頃に戦争の現実と向き合わざるを得なかった世代です。多く子どもが県外へ疎開していた当時、父もまた熊本県に学童疎開していました。

- 和浦丸(わうらまる)で沖縄へ帰郷

終戦後、大阪に疎開していた祖父・城間栄喜と再会し、学童疎開船「対馬丸」と同時期に運航していた「和浦丸」に乗って沖縄へ戻ったそうです。

船底に暗い海を感じながら、荒縄を一本ずつ手渡され、「魚雷が当たったら、この縄を辿って海へ出るように」と指導されたと語っています。小窓から見える暗い海に火柱が上がる情景は、子ども心にどれほど強い恐怖を植え付けたことでしょう。父がこの話をしてくれたのは80歳を過ぎてからで、長い間言葉にできなかった記憶だったようです。

戦後の貧困と日常

戦争が終わっても、人々の暮らしはまだまだ貧しく、文化的な余裕はほとんどありませんでした。父は祖父と共に紅型復興に取り組みながら生活する一方、

- 家族全員で一枚の古い布団を共有

- 台風のたびに家の屋根が吹き飛ばされる

といった厳しい日々を過ごしていたといいます。しかし、その布団に家族みんなで足を突っ込んで眠る時間こそが、父にとっては**「ある意味で幸せなひととき」**だったとも語ってくれました。この時代、生活必需品を買うことすら困難で、伝統工芸を買い求める人などいない時代でした。

びんがた職人としての始まり──父の青年期と祖父・栄喜の影響

「こっそり他の仕事をしていた」父

祖父・城間栄喜は「びんがたさえやっていれば、なんとかなる」と、戦後復興に全身全霊を注ぎ込んでいました。しかし、戦後5年、10年が経っても生活は厳しく、文化的なものにお金を割く余裕はありません。そんな中、父は

- 布団を買うために本屋でアルバイト

- 家族のために少しでも現金を手にする努力

をしていました。祖父には秘密にしていたそうですが、「家族のために布団を買いたい」という純粋な願いが強い原動力となっていたようです。やがて布団を買い、家族全員でくるまって眠った瞬間は、「最高の気分だった」と父は微笑んで話します。残念ながら、その布団は祖父の寝タバコで焼けてしまったという逸話も、当時を物語るエピソードでしょう。

「親分」と呼ばれる祖父への敬意

びんがたの復興に心血を注いだ祖父・城間栄喜を、父は今でも「親分」と呼び、深い敬意と感謝を抱いています。厳しい時代の中でも

- 沖縄の染色技術を絶やさない

- 家族を守るために生活費を稼ぐ

という2つの大きな目標を同時に追い求めていた祖父の背中を、父は間近で見て育ちました。父にとっての祖父は、仕事の師匠であり、人生の羅針盤でもあったのです。

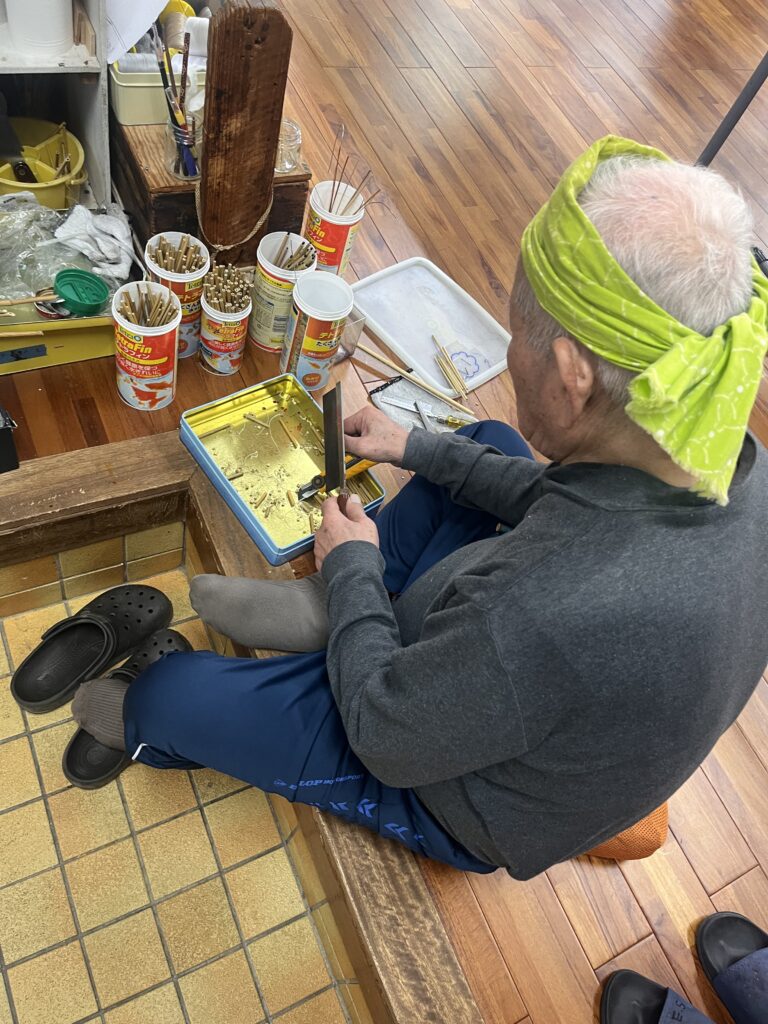

91歳の今も現役──工房づくりと日々の制作

朝5時から夕方5時までの制作

現在91歳になった父・城間栄順ですが、今も現役の職人として工房を歩き回っています。毎朝5時に起床し、夕方5時まで制作に励み、職人たちに冗談を飛ばすなど元気な姿を見せてくれます。

- 工房内を見回り: 設備や庭の様子を隅々までチェックし、気になるところがあれば即座に指示を出す

- 若手の育成: 新しい技術やアイデアについて耳を傾けながらも、伝統的な手法を守る大切さを説く

その姿は、まさに工房の**“守り神”**のようで、私たちにとって大きな安心感を与えてくれます。

「気持ちのいい環境でなければ、いい仕事はできない」

戦後復興期の厳しい経験を経て、父は「沖縄の染色に最も適した設備」とは何かを考え抜き、現在の3階建ての工房を作り上げました。日本各地──石川県、新潟の十日町、京都などを自ら視察し、

- 沖縄特有の高温多湿の気候

- 風通しの良さ

- 職人たちの動線

を考慮に入れて設計された結果だそうです。工房の床や壁はいつも清潔で、毎朝の掃除は欠かせません。父が口癖のように言う「気持ちのいい環境でなければ、いい仕事はできない」という思想は、今も工房のモットーとして生き続けています。

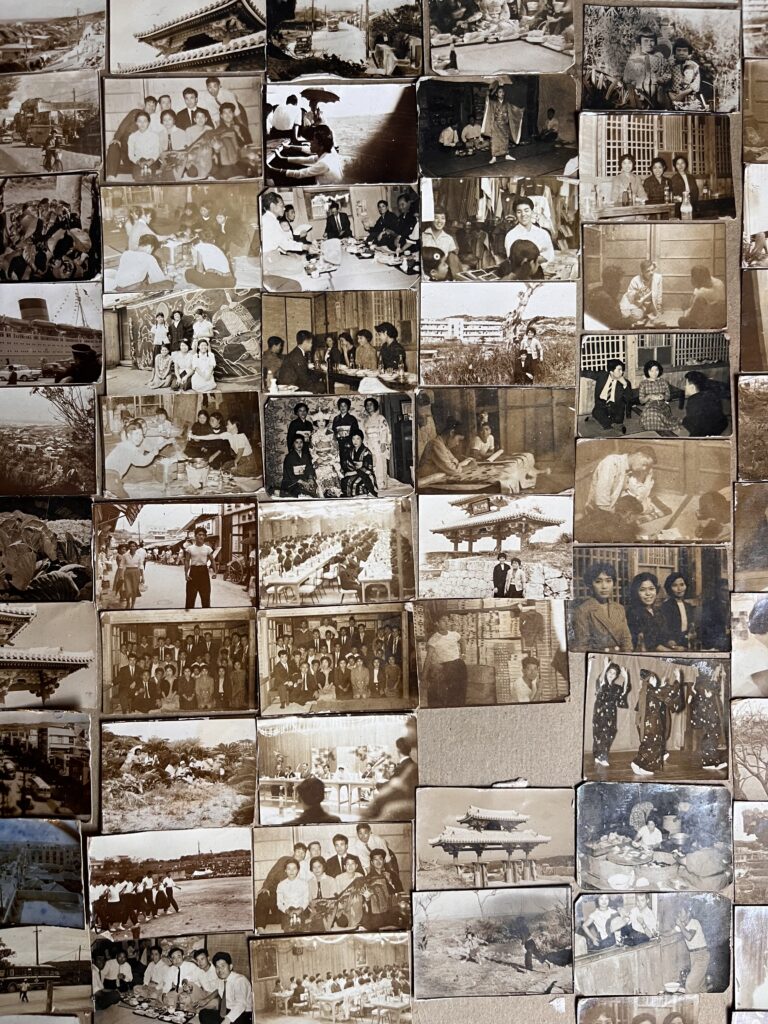

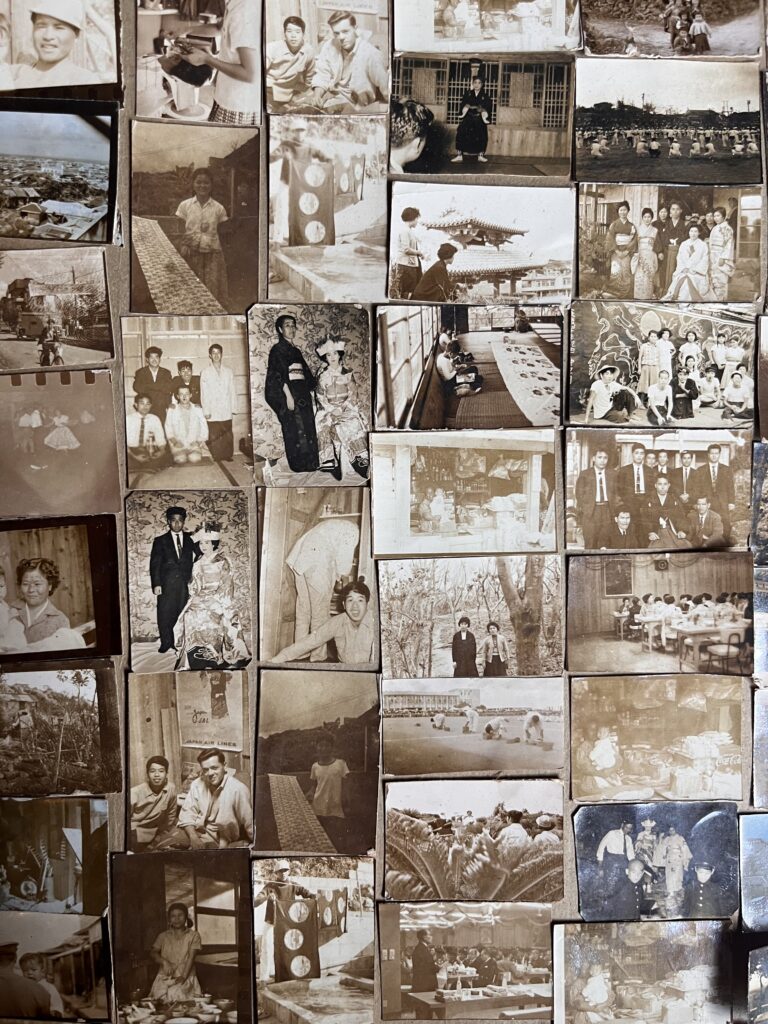

父が父になる前の物語──受け継がれるびんがたの背景

私自身から見た「父」としての時間

私にとっての父・栄順は、あくまで「父親」としての姿しか知りません。しかし、戦争を経験し、家族を支えるために奮闘しながら、びんがたに没頭してきた若き日の父の人生は、私の知らないエピソードで満ちています。

- 「父になる前の父」の足跡が、びんがたの歴史と深く重なり合っている

- 辛い体験も笑い話に変えてきた父の強さは、作品にも表れている

びんがたの技術を受け継ぐということは、単に染色の方法や道具の使い方を学ぶだけではなく、その背景にある物語や家族の歴史をも受け継ぐことなのだと感じます。

びんがたという文化に宿る物語

戦後の荒廃した沖縄で、祖父と父が二人三脚で守り育ててきたびんがたは、

- 琉球王国時代からの伝統

- 戦争と貧困という現実

- 家族を支え合う温かな思い

が交錯する中で進化を遂げてきました。父の人生そのものが、びんがたの物語の一部であり、私たちが大切にしている「琉球の心」を象徴しているのかもしれません。

まとめ──91年の軌跡が織り成すびんがたの未来

ここまで読んでいただき、誠にありがとうございます。

父・城間栄順が91年間という長い年月をかけて歩んできた道は、沖縄の戦後復興とびんがたの再興の歴史そのものと言えます。爆撃で壊滅した故郷で、家族を守るために奔走しながら、びんがたに人生を捧げてきた姿は、沖縄が生んだ文化の強さを象徴しているのではないでしょうか。

今、私は父が築いてきた工房を継ぎ、びんがたを次の時代へと橋渡しする役割を担っています。父が残してくれた「手仕事の精神」と「人を思いやる心」を糧に、これからも琉球びんがたの物語をつむいでいきたいと思います。

父の人生は、そのままびんがたの歴史と重なり合っています。91歳という節目を迎えたいま、改めて父の歩んできた道のりと、びんがたという文化の奥深さを感じていただければ幸いです。

城間栄市 (しろま・えいいち) プロフィール

生年・出身

昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ち、幼少期より琉球びんがたに親しむ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)から2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて琉球びんがたの制作・指導に専念。

経歴・受賞・展覧会歴

沖展(沖縄タイムス社主催公募展)

- 2000年(第52回):初入選

- 2003年(第55回):奨励賞

- 2008年(第60回):奨励賞(「ゴマアイゴ紋様」)

- 2010年(第62回):奨励賞(「上昇波(ジョウショウハ)」)

- 2011年(第63回):沖展賞(「イナズマ ガンガゼ」)、準会員推挙

- 2012年(第64回):準会員賞(「すくゆい」)

- 2013年(第65回):準会員賞(「紅型着物『雲を読む』」)、会員推挙

西部工芸展

- 平成24年(2012年):第47回 西部伝統工芸展 福岡市長賞

- 平成26年(2014年):第49回 西部伝統工芸展 奨励賞

- 令和3年(2021年):沖縄タイムス社賞

- 令和5年(2023年):西部支部長賞

日本伝統工芸会

- 平成25年(2013年):沖展 正会員に推挙

- 平成27年(2015年):日本伝統工芸展 新人賞受賞、日本工芸会 正会員に推挙

その他の活動・受賞

- 令和4年(2022年):MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年(2024年):文化庁「技を極める」展に出展

- 2014年:城間びんがた工房 十六代継承

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

城間 栄市(しろま・えいいち)は、昭和52年(1977年)生まれの琉球びんがた作家。城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として生まれ育ち、幼少期から伝統工芸の世界に馴染む。

平成15年(2003年)から2年間、インドネシアでバティック(ろうけつ染)を学び、帰国後は琉球びんがたの技法を継承しながら、海外の経験を活かした新しい表現を追求し続けている。

数々の受賞歴を有し、日本工芸会 正会員や沖展染色部門の審査員など、多方面で活躍。文化庁やMOA美術館主催の展覧会にも出展を重ね、琉球びんがたの魅力を国内外へ発信している。現在は城間びんがた工房の十六代代表として制作・指導にあたりつつ、沖縄県立芸術大学の非常勤講師として後進の育成にも努めている。