手が布に刻む記憶~300年変わらない紅型の本質~

2025.01.11

手の記憶と紅型の物語

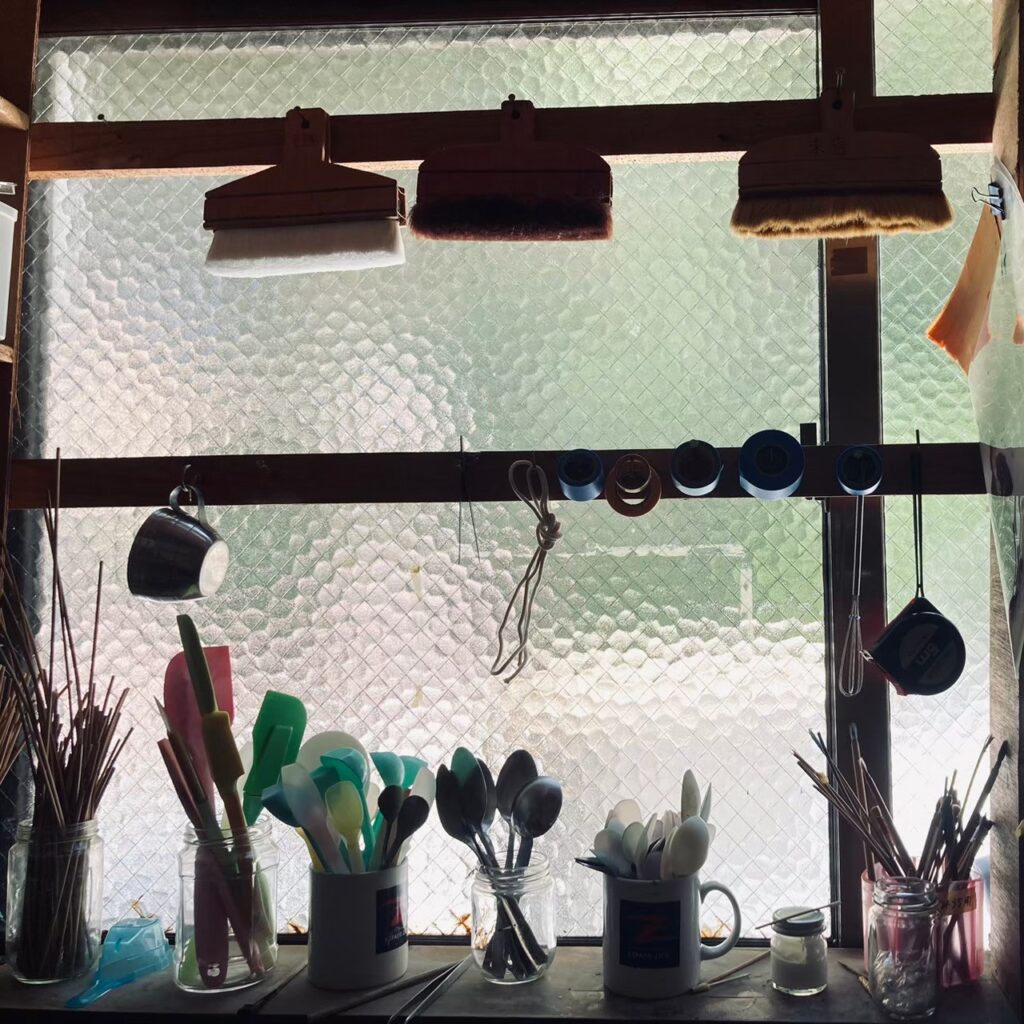

沖縄の紅型は、300年もの間、職人たちの「手」によって作り続けられてきました。写真に映る職人の手元――その動きは、ただの作業ではなく、ある種の営みとも言えます。もし言葉にするなら、それは「手の記憶」とでも呼ぶべきものかもしれません。

紅型の制作には、図案、型彫り、型置き、色差し、隈取り、糊伏せ、水元、といった複雑な工程があります。すべての工程に共通しているのは、職人の手が直接布に触れ、模様や色彩を生み出しているということ。その手の動きの一つひとつに、長い歴史と文化が染み込んでいるようにも感じられるのです。

ただし、「手の記憶」という表現は、確定的なものではありません。それは、あくまで私たちが感じている何か――長年の経験や感覚の積み重ねの中で自然と受け継がれてきたものを言葉にするための仮の名前です。何百年もの間に、先輩から後輩へと、無言で伝わってきた微妙な技術や感性。その全てが「手の記憶」として、布に刻まれているように思えるのです。

紅型制作は、機械で置き換えることのできない作業が多くを占めています。機械的な正確さではなく、手仕事の中にある「揺らぎ」や「温もり」が、紅型ならではの深い魅力を生み出します。例えば、筆が布に触れる微妙な力加減や、隈取りで生まれる自然なぼかし。これらは、職人の手が長い年月をかけて記憶した動きそのものだと感じられるのです。

私たちは新しい道具や技術を試みることもありますが、それでも300年以上変わらない工程を守り続けています。それは、工程が変われば、「手の記憶」とでも呼ぶべき感覚が失われてしまうかもしれないという思いがあるからです。この記憶は、紅型の文化そのものを支える大切な要素であるように感じます。

写真に映る手元の動きには、長年の技術とともに、職人それぞれの想いが宿っています。彫刻刀を握る指先、色を差す筆、隈取りをする繊細な動き。そのすべてが、布に生命を吹き込む営みとして繰り返されてきました。

紅型は、単なる染め物ではありません。その工程の一つひとつが、琉球の文化や歴史を伝え、未来へと繋ぐための営みです。「手の記憶」とでも呼ぶべきこの感覚を大切にしながら、私たちは今日も手を動かし続けています。そして、その動きの中に、紅型が持つ深い物語が刻まれているのです。

城間栄市 プロフィール

- 昭和52年 沖縄県に生まれる。城間びんがた工房15代 城間栄順の長男。

- 平成15年(2003年) インドネシア・ジョグジャカルタ特別州にて2年間バティックを学ぶ。

- 平成25年 沖展正会員に推挙。

- 平成24年 西部工芸展 福岡市長賞 受賞。

- 平成26年 西部工芸展 奨励賞 受賞。

- 平成27年 日本工芸会新人賞を受賞し、正会員に推挙される。

- 令和3年 西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞。

- 令和4年 MOA美術館岡田茂吉賞 大賞を受賞。

- 令和5年 西部工芸展 西部支部長賞 受賞。

- 「ポケモン工芸展」に出展。

- 文化庁「日中韓芸術祭」に出展。

- 令和6年 文化庁「技を極める」展に出展。

現在の役職

- 城間びんがた工房 16代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

- 沖縄大学 非常勤講師