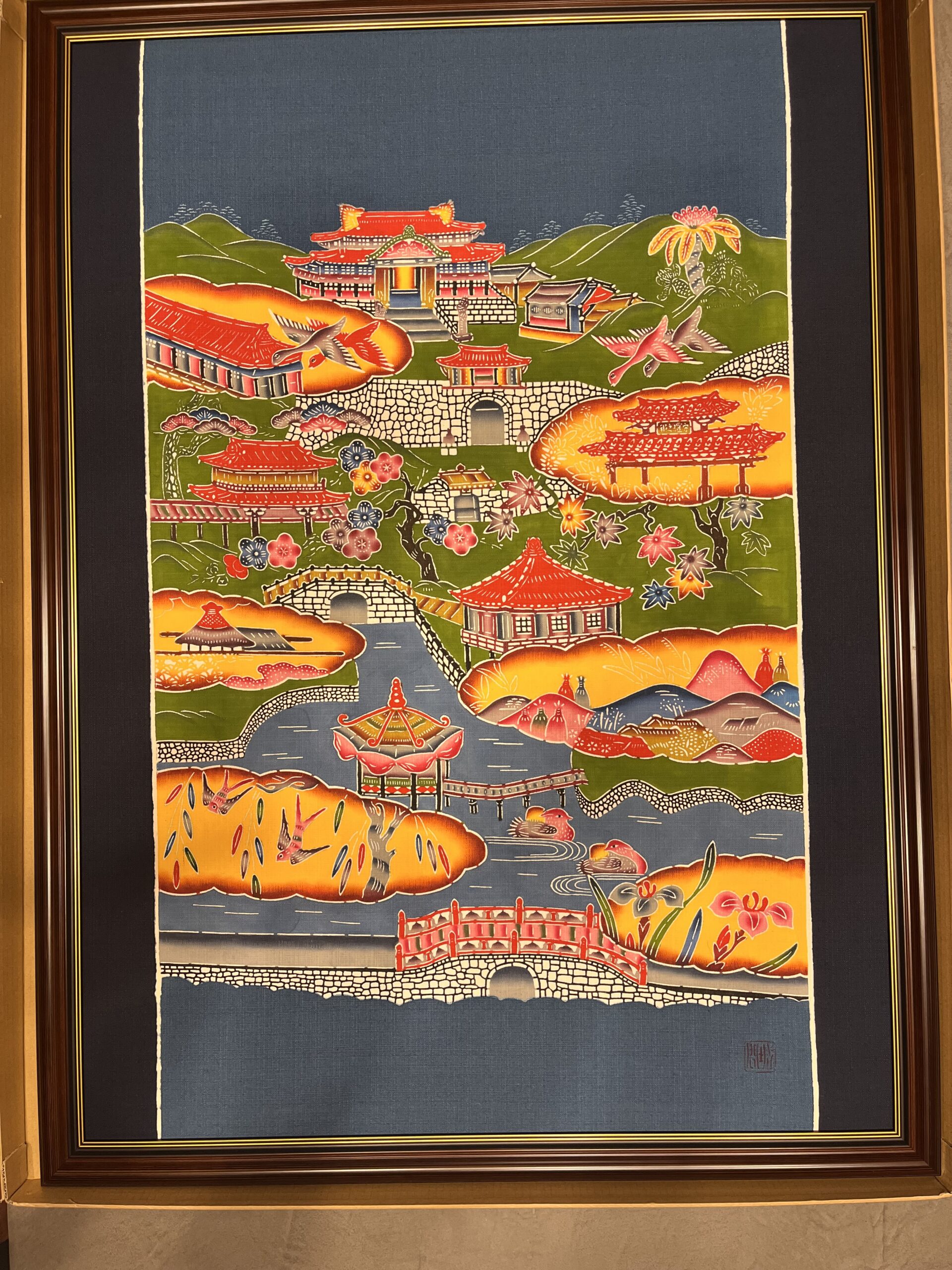

「首里城風景」

2024.10.18

琉球の思いを染める 〜 城間びんがた工房の歴史と使命 〜

私たち城間びんがた工房は、琉球王国時代から続く沖縄の伝統工芸「紅型(びんがた)」を今に受け継ぐ工房です。

琉球の王族や士族に庇護され、長い年月をかけて磨かれたこの染色技術は、沖縄の豊かな自然、風土、そして人々の暮らしとともに発展してきました。かつては王族の衣装を彩るために染められ、色鮮やかでありながらも格式のある模様が特徴でした。

私はその歴史の中で、16代目としてこの技を受け継いでいます。幼い頃から工房の中で育ち、職人たちの姿を見ながら「紅型があるのは当たり前」と思って生きてきました。しかし、歳を重ね、歴史を知るにつれ、紅型がただの染物ではなく、幾多の困難を乗り越えて生き続けてきた文化の証であることに気づきました。

その中でも、私の祖父・**城間栄喜(第14代)**が経験した戦争は、工房の歴史において最も過酷な試練のひとつでした。

すべてを失った日 —— 祖父が見た焼け野原の首里

戦争が始まる前まで、祖父は紅型職人として日々の仕事に打ち込んでいました。しかし、戦争の炎は、彼が生きてきた世界を一瞬にして焼き尽くしました。

紅型を染めるための道具や工房はすべて灰になり、誇り高くそびえ立っていた首里城も、わずかに土台を残すのみでした。祖父は、戦争で何もかもを失い、故郷が焦土と化した景色を目の当たりにしました。その時の無力感は、計り知れないものだったと思います。

終戦を迎えたとき、祖父は38歳でした。生き残ったものの、これからどうやって生きていけばいいのか、家族をどうやって養えばいいのか、沖縄の文化をどうやって守っていけばいいのか——その答えを見つけるには、途方もない時間が必要だったでしょう。

しかし、祖父は諦めませんでした。何もかもを失った中でも、紅型を再び染めることを決意したのです。

「わんがさんねぇ たぁがすが!!(私がやらずに誰がするというのか)」

そう信じ、わずかに残った布や手作りの道具で紅型を染め始めました。

その中で祖父が「失われた故郷を記憶に刻みたい」との思いで生み出したのが、この画像にもある作品、**「首里城風景」**です。

焼け野原からの再生 —— 紅型とともに歩んだ復興

祖父の時代、紅型はただの「芸術作品」ではなく、生きるための手段でもありました。

焼け野原となった沖縄で、職人たちは手を動かし、布に模様を刻み、染めることで生計を立てていました。

祖父は、米軍キャンプのテントの片隅で、ポストカードサイズの紅型を染め、それをアメリカ兵に売って生計を立てたと言います。

「沖縄の伝統を守るために紅型を染める」という高尚な理想の前に、まずは生きるための手段として紅型を再開する必要があったのです。

しかし、その中でも祖父は「本物の紅型を残す」ことにこだわりました。

やがて、工房が再建されると、祖父は少しずつ規模を大きくし、紅型の技術を次世代へと受け継ぐ環境を整えていきました。

この「首里城風景」は、そんな祖父が「沖縄の誇り」を布に刻もうとした作品でした。戦争で破壊された景色を、紅型の技法で再び蘇らせること。それは単なる「復興の象徴」ではなく、沖縄の文化を未来へと繋ぐための大きな一歩だったのです。

「ものづくりを通して琉球の思いを守る」—— 私が受け継いだ使命

私は、祖父や父、そしてその前の世代が懸命に守り続けてきた紅型の伝統を引き継ぎながら、時代とともに進化させる責任を感じています。

だからこそ、工房の経営理念として**「ものづくりを通して琉球の思いを守る。」**という言葉を掲げました。

この言葉には、単なる技術の継承にとどまらず、時代を超えて沖縄の文化や歴史を未来へと繋ぐという決意が込められています。

紅型は、単なる「染め物」ではありません。それは、沖縄の人々が歩んできた歴史そのものであり、職人たちの魂が刻まれた布でもあります。

紅型には、沖縄の海や風、そして人々の思いが宿っています。琉球王国時代の格式ある美しさ、戦後の混乱の中でも決して途絶えなかった誇り、そして未来に向かう新しい挑戦——すべてが込められているのです。

未来へ続く紅型の物語

祖父が首里城を思いながら染めた「首里城風景」。それは単なる風景画ではなく、紅型という手法を通じて沖縄の誇りと精神を守り、次の世代へと受け継ぐための作品です。

そして、私が今作っている紅型も、未来の誰かにとって「沖縄の思い」を感じてもらえる作品でありたいと願っています。

私たちは、琉球の思いを染め続ける工房として、今も、そしてこれからも、紅型の物語を紡いでいきます。

この工房で染められる一枚一枚の布には、琉球の思いが込められています。それを感じ取っていただけたら、これ以上の喜びはありません。

このように、祖父の時代から続く紅型の物語を知ってもらうことで、ただの染め物ではなく「沖縄の歴史」「文化の継承」「人々の思い」が込められた芸術であることを感じていただければ幸いです。

紅型に宿る物語を、これからも一緒に見守っていただければ嬉しく思います。

城間栄市 (しろま・えいいち) プロフィール

生年・出身

昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ち、幼少期より琉球びんがたに親しむ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)から2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて琉球びんがたの制作・指導に専念。

経歴・受賞・展覧会歴

沖展(沖縄タイムス社主催公募展)

- 2000年(第52回):初入選

- 2003年(第55回):奨励賞

- 2008年(第60回):奨励賞(「ゴマアイゴ紋様」)

- 2010年(第62回):奨励賞(「上昇波(ジョウショウハ)」)

- 2011年(第63回):沖展賞(「イナズマ ガンガゼ」)、準会員推挙

- 2012年(第64回):準会員賞(「すくゆい」)

- 2013年(第65回):準会員賞(「紅型着物『雲を読む』」)、会員推挙

西部工芸展

- 平成24年(2012年):第47回 西部伝統工芸展 福岡市長賞

- 平成26年(2014年):第49回 西部伝統工芸展 奨励賞

- 令和3年(2021年):沖縄タイムス社賞

- 令和5年(2023年):西部支部長賞

日本伝統工芸会

- 平成25年(2013年):沖展 正会員に推挙

- 平成27年(2015年):日本伝統工芸展 新人賞受賞、日本工芸会 正会員に推挙

その他の活動・受賞

- 令和4年(2022年):MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年(2024年):文化庁「技を極める」展に出展

- 2014年:城間びんがた工房 十六代継承

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

城間 栄市(しろま・えいいち)は、昭和52年(1977年)生まれの琉球びんがた作家。城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として生まれ育ち、幼少期から伝統工芸の世界に馴染む。

平成15年(2003年)から2年間、インドネシアでバティック(ろうけつ染)を学び、帰国後は琉球びんがたの技法を継承しながら、海外の経験を活かした新しい表現を追求し続けている。

数々の受賞歴を有し、日本工芸会 正会員や沖展染色部門の審査員など、多方面で活躍。文化庁やMOA美術館主催の展覧会にも出展を重ね、琉球びんがたの魅力を国内外へ発信している。現在は城間びんがた工房の十六代代表として制作・指導にあたりつつ、沖縄県立芸術大学の非常勤講師として後進の育成にも努めている。