「家族で受け継ぐ職人技──手作りの筆が生む紅型の世界」

2025.03.14

“人の髪の毛”で作る紅型の筆──琉球の伝統と想いを支える手仕事

いつも紅型(びんがた)に興味をお持ちいただき、心から感謝申し上げます。紅型を通して琉球文化が広がっていくことを、大変ありがたく思っています。皆さんの好奇心が、私たちのものづくりへの挑戦を支えてくださっているのだと、改めて実感しております。

本記事では、紅型の制作工程に欠かせない道具の一つ、「人の髪の毛で作られた筆」について、その背景や意義を深掘りしてご紹介します。文化意識の高い方や、手仕事や伝統工芸に興味がある方にこそ伝えたい、琉球ならではの道具づくりの世界を、どうぞ最後までお楽しみください。

人の髪の毛で作る筆とは?

父・栄順が受け継ぐ手仕事

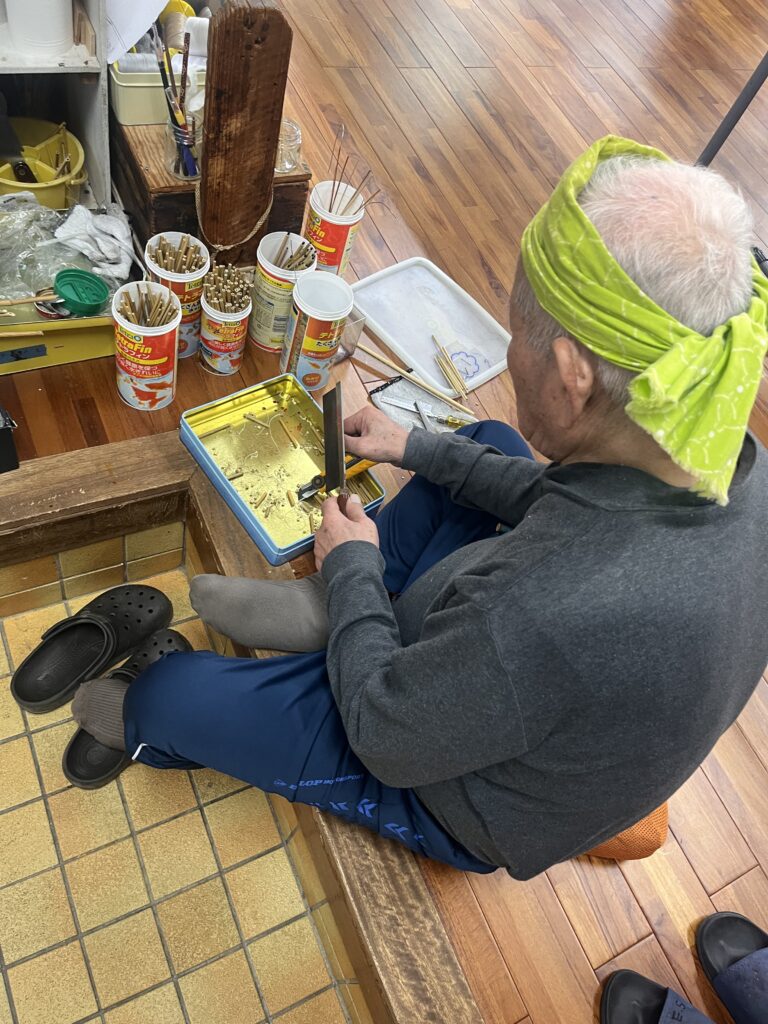

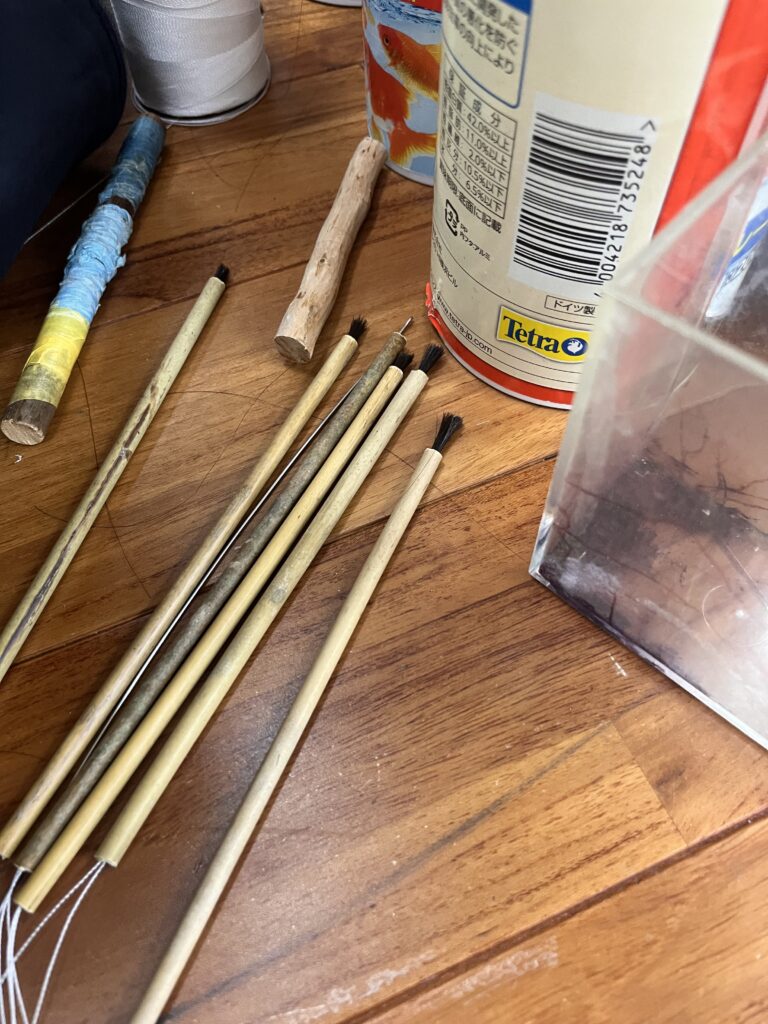

写真に写っているのは、城間びんがた工房の十五代目・栄順が道具を作っている様子です。彼は仕事の合間を縫って、数多くの道具を手作りしています。その中でも特に注目していただきたいのが、沖縄本島の山に自生する細い竹と人の髪の毛を組み合わせて作る筆です。

紅型は、琉球という小さな島国が育んできた独自の文化を色彩や柄に凝縮した伝統工芸です。そして、その背景には人々の生活や信念、自然との共存が存在します。こうした道具づくりのエピソード一つひとつが、琉球らしさを未来へつないでいく大切な要素だと私は思っています。

- 竹の特長: 太くならないタイプの細い竹を採取し、1年から2年ほどかけてじっくり乾燥。

- 髪の毛の詰め込み: タコ糸を使い、髪の毛を竹筒に引き込みます。およそ6~7割ほど髪の毛が占めるように仕上げるのが理想的。

こうしてできた筆は、竹を少しずつ削りながら何年も使い続けられるため、非常にコストパフォーマンスも高い道具となります。

なぜ髪の毛なのか?──構造と使い勝手の秘密

シンプルながら奥深い構造

髪の毛の量が多すぎると竹が割れる原因になり、少なすぎると十分に刷り込めない筆になってしまうなど、職人の経験と感覚が試される工程です。道具としては非常にシンプルに見えますが、その背後には繊細なバランス感覚が必要になります。

寿命を伸ばすメリット

竹筒の中にぎっしり詰まった髪の毛は、摩耗してきたときに竹を削って毛先を少しずつ出すことで、長い期間使い続けられます。使い勝手の良い筆は、職人にとってまさに「財産」のような存在であり、父のこだわりもそこに表れています。

筆づくりにおける竹の選定

山に入って竹を採取

工房全員で山に行き、許可を得た場所から竹を採ってきます。

- 生育環境: 竹は育った環境によって丈夫さや密度が異なるため、経験豊富な職人の目で選ぶ必要があります。

- 乾燥期間: 採取後1~2年かけて自然乾燥させ、余分な水分をしっかりと抜くことで、筆としての耐久性が大きく左右されます。

令和7年という便利な時代ですが、こうした地道な採取と準備が、結果的に最良の道具づくりへと繋がっているのです。

紅型の“刷り込み”工程を支える髪の毛筆

顔料をしっかりと生地に定着させる

紅型では、鉱物性の顔料を使うため、色が布に染み込みにくいという特性があります。そこで、布の表面を筆でしっかり“こすり込む”必要があるのです。

- 隈取り工程: 一度塗った顔料に、さらに色を重ねていく作業。染み込みにくい生地に力強く色を入れるため、髪の毛が詰まったこの筆が非常に有効です。

毛先の長さ調節が鍵

生地の種類(紬・ちりめん・ゴツゴツした生地・ツルツルした生地など)によって、筆先の最適な長さは異なります。

- 長すぎる場合: ヤスリやハサミで毛先を切る

- 短すぎる場合: 竹を鉛筆のように削り、髪の毛をさらに引き出す

こうした調整の自由度が、手仕事ならではの強みといえます。

「手の延長」となる道具づくり

自らの手で作る意義

この髪の毛筆をはじめ、道具を自分自身で作り出すことには、実感に裏打ちされた深い意味があると感じています。市販の道具が溢れる現代でも、あえてこうした手作りの道具を使い続ける理由は、以下のような点にあります。

- 使い勝手の向上: 細部まで手をかけることで、職人一人ひとりの癖や要求に応えられる。

- 道具が持つ“物語”: 自分の手で採取し、加工し、メンテナンスする過程が、作品づくりに想いを込める大切なプロセスとなる。

- 精神性の継承: 「何よりも品質を妥協しない」「手間を惜しまない」という琉球文化に根ざした職人気質が、道具づくりにも表れている。

未来への技術革新を踏まえて

もちろん、新しい技術や素材が開発されれば、さらに便利な道具が生まれるかもしれません。しかしながら、「手の延長」となる道具は、作品に込める職人の想いを直接反映する大切な存在。たとえシャーペンのように芯を繰り出すシステムが開発されたとしても、今の髪の毛筆ならではの操作感と手応えは、簡単に置き換えられないだろうと考えています。

まとめ──人の髪の毛が繋ぐ、琉球の歴史と想い

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

人の髪の毛と、山で採取した細い竹を組み合わせたこの筆は、紅型における“刷り込み”工程を陰で支える、なくてはならない道具です。便利な時代の今だからこそ、昔ながらの手法で作られる道具には、合理性だけでは計り知れない深い魅力が宿っています。

これからも紅型を通じて、沖縄・琉球の多様な文化が広がっていくことを願いながら、私たちは日々、手仕事による作品づくりを続けています。皆さんの好奇心こそが、この伝統文化をさらに豊かに彩る力になると確信しています。

城間栄市 (しろま・えいいち) プロフィール

生年・出身

昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ち、幼少期より琉球びんがたに親しむ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)から2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて琉球びんがたの制作・指導に専念。

経歴・受賞・展覧会歴

沖展(沖縄タイムス社主催公募展)

- 2000年(第52回):初入選

- 2003年(第55回):奨励賞

- 2008年(第60回):奨励賞(「ゴマアイゴ紋様」)

- 2010年(第62回):奨励賞(「上昇波(ジョウショウハ)」)

- 2011年(第63回):沖展賞(「イナズマ ガンガゼ」)、準会員推挙

- 2012年(第64回):準会員賞(「すくゆい」)

- 2013年(第65回):準会員賞(「紅型着物『雲を読む』」)、会員推挙

西部工芸展

- 平成24年(2012年):第47回 西部伝統工芸展 福岡市長賞

- 平成26年(2014年):第49回 西部伝統工芸展 奨励賞

- 令和3年(2021年):沖縄タイムス社賞

- 令和5年(2023年):西部支部長賞

日本伝統工芸会

- 平成25年(2013年):沖展 正会員に推挙

- 平成27年(2015年):日本伝統工芸展 新人賞受賞、日本工芸会 正会員に推挙

その他の活動・受賞

- 令和4年(2022年):MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年(2024年):文化庁「技を極める」展に出展

- 2014年:城間びんがた工房 十六代継承

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

城間 栄市(しろま・えいいち)は、昭和52年(1977年)生まれの琉球びんがた作家。城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として生まれ育ち、幼少期から伝統工芸の世界に馴染む。

平成15年(2003年)から2年間、インドネシアでバティック(ろうけつ染)を学び、帰国後は琉球びんがたの技法を継承しながら、海外の経験を活かした新しい表現を追求し続けている。

数々の受賞歴を有し、日本工芸会 正会員や沖展染色部門の審査員など、多方面で活躍。文化庁やMOA美術館主催の展覧会にも出展を重ね、琉球びんがたの魅力を国内外へ発信している。現在は城間びんがた工房の十六代代表として制作・指導にあたりつつ、沖縄県立芸術大学の非常勤講師として後進の育成にも努めている。