「サクッと気持ちいい刃の通り──職人が愛する島豆腐の力」

2025.03.17

ルクジュー(島豆腐)の神秘──琉球びんがたを支える伝統の“下敷き”

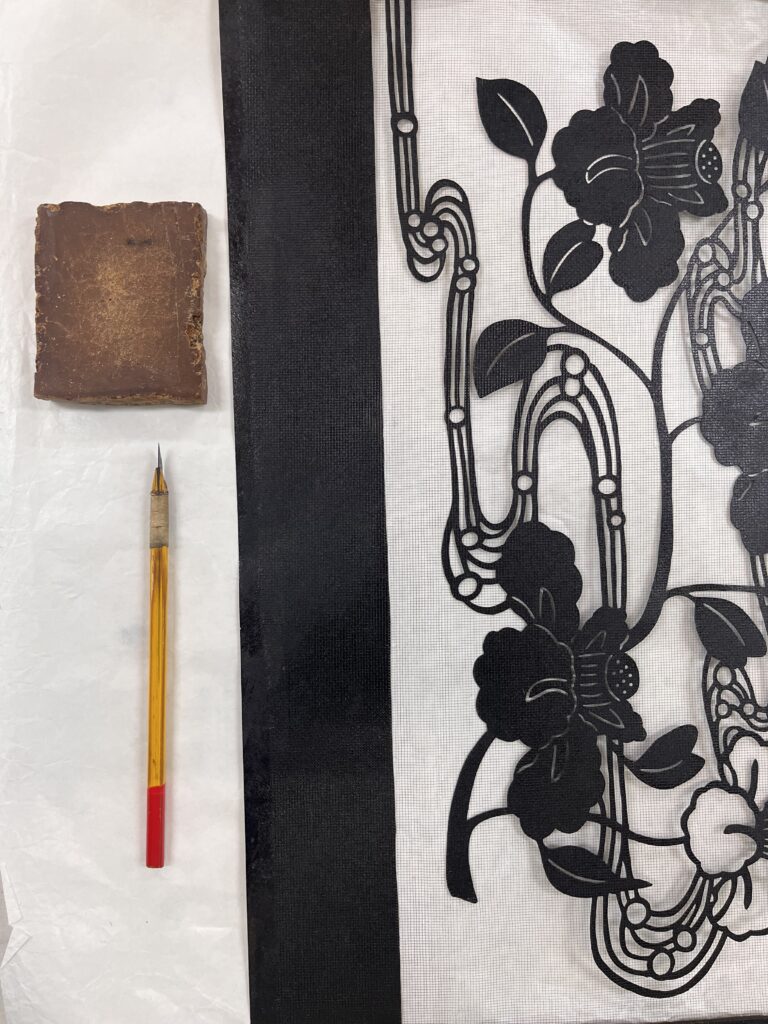

いつも紅型(びんがた)に興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。皆様の関心や応援が、私たちの挑戦を日々支えていると感じています。本記事では、琉球びんがたの制作工程に欠かせない道具の一つ、「ルクジュー」についてご紹介します。琉球時代から伝わるこの“豆腐(島豆腐)”を用いた下敷きは、実はあまり広く知られていません。しかし、道具としての機能性と伝統性は、私たちびんがた職人にとって欠かせない存在です。

型染めとルクジュー(島豆腐)の関係

琉球びんがたとは

琉球びんがたは、沖縄・琉球王国時代から300年以上続く伝統工芸の一つで、**「型染め」**と呼ばれる染色技法で生地に文様を描きます。日本国内には様々な型染め文化が存在しますが、島豆腐を乾燥させた下敷き(ルクジュー)を使うのは琉球だけといわれています。

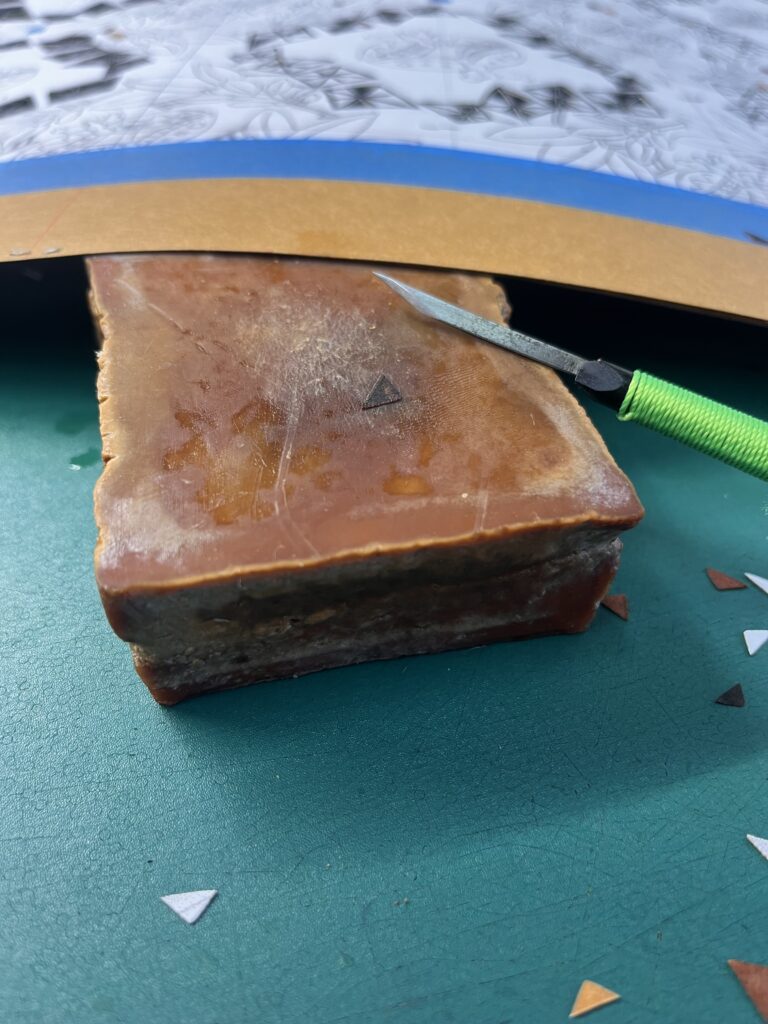

ルクジューの正体

ルクジューとは、豆腐(特に島豆腐)を乾燥させたものを指します。柔らかい豆腐を何度も水分を抜きながら乾燥させると、硬すぎず柔らかすぎない、絶妙な弾力を持った素材へと変化します。こうして作られたルクジューは、**型紙を彫る際の“下敷き”**の役割を果たし、職人の刃先を程よく受け止めてくれるのです。

道具としての優位性

ホームセンターで売られているカッティングマットやシリコン板など、代用品はいくつか試されてきましたが、

- 硬すぎると刃が折れやすい

- 柔らかすぎると刃先を引っ張られ、切りづらい

という問題が生じていました。その点、乾燥させた島豆腐は、“サクッ”と刃が入るほどよい弾力を持ち、切れ味のキープと職人の疲労軽減を両立してくれます。

豆腐を乾燥させる理由と工程

3か月で消耗する下敷き

ルクジューは消耗品です。およそ3か月ほど使い続けると削れ切ってしまうため、工房ではまとめて島豆腐を仕入れて毎年作り置きしています。

- 乾燥のステップ: 何重にも新聞紙を敷き、水分を吸わせながら少しずつ豆腐を乾かす。

- 弾力の調節: 長期間放置するとさらに硬く締まっていくため、狙った弾力に達したら油を塗って乾燥を止める。

- 腐らないメリット: しっかり水分を抜いてしまえば、常温でも腐ることなく使えるようになります。

刃物への影響と職人のこだわり

刃先の保護と切れ味の両立

写真に写っている刃物は、日本刀を鍛える職人さんが製作したものです。

- 高密度の鋼: 真っ赤に焼いた鉄を叩いて強度を上げる工程を経た、非常に硬い鋼が使われています。

- 切れ味と強度のバランス: どんなに鋼が優れていても、極限まで研ぎ上げると刃先は薄く弱くなります。

- ルクジューとの相性: 程よい弾力が刃物を保護しつつ、硬すぎないため、スムーズな作業が可能に。

「突き彫り」の技法

琉球びんがたでは、**「突き彫り(つきぼり)」**と呼ばれる刃物を“突き刺すように”動かす彫り方があります。ルクジューの適度な弾力は、深く突き刺したときにも刃物が折れにくく、職人の手に伝わる負担も軽減してくれるのです。

伝統と合理性が生んだ道具

ルクジューを用いるのは、単に「昔からの伝統を守っている」からではありません。

- 実用性: 豆腐由来とは思えないほど優れたクッション性と切れ味サポート。

- 耐久性: 3か月ほどとはいえ、その間は十分に耐えうる性能。

- 調整可能: 乾燥度合いや油を塗るタイミングを見極めることで、狙った硬さを自在にコントロールできる。

こうした伝統と合理性が融合した道具こそ、琉球びんがた職人が長きにわたり使い続けてきた理由なのです。

沖縄の気候と季節の移ろい

2025年3月17日現在、沖縄では気温が29度から13度まで大きく変化し、三寒四温の時期を迎えています。南風が吹き始めると一気に夏の気配を感じられ、職人たちの心は自然と高揚します。

- 藍染めの季節が近づくと、工房には特有の発酵臭が漂い、

- 夜釣りや取材で海へ出かける機会も増え、沖縄の海や自然との対話から新たなインスピレーションを得ることも。

紅型の色彩は、こうした沖縄の気候や風景、そして伝統に培われてきた職人の知恵が織り交ざって初めて完成するのです。

まとめ──豆腐(島豆腐)が織りなす琉球びんがたの魅力

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

ルクジュー(島豆腐を乾燥させた下敷き)は、琉球びんがたの制作工程を支える欠かせない存在でありながら、まだまだ一般的には知られていません。しかし、その合理性と柔軟性はまさに琉球の文化が育んだ智慧ともいえます。

今後とも、紅型を通して琉球文化を皆様にお届けできるよう、職人一同精進してまいります。文化意識の高い方々や、染め物・伝統工芸に興味をお持ちの皆様にとって、こうした小さなエピソードが琉球びんがたをより身近に感じるきっかけとなれば幸いです。

城間びんがた工房

紅型の制作過程や沖縄の風景、季節の話題などを随時発信しております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

城間栄市 (しろま・えいいち) プロフィール

生年・出身

昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。

城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育ち、幼少期より琉球びんがたに親しむ。

学歴・海外研修

- 平成15年(2003年)から2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。

- 帰国後は城間びんがた工房にて琉球びんがたの制作・指導に専念。

経歴・受賞・展覧会歴

沖展(沖縄タイムス社主催公募展)

- 2000年(第52回):初入選

- 2003年(第55回):奨励賞

- 2008年(第60回):奨励賞(「ゴマアイゴ紋様」)

- 2010年(第62回):奨励賞(「上昇波(ジョウショウハ)」)

- 2011年(第63回):沖展賞(「イナズマ ガンガゼ」)、準会員推挙

- 2012年(第64回):準会員賞(「すくゆい」)

- 2013年(第65回):準会員賞(「紅型着物『雲を読む』」)、会員推挙

西部工芸展

- 平成24年(2012年):第47回 西部伝統工芸展 福岡市長賞

- 平成26年(2014年):第49回 西部伝統工芸展 奨励賞

- 令和3年(2021年):沖縄タイムス社賞

- 令和5年(2023年):西部支部長賞

日本伝統工芸会

- 平成25年(2013年):沖展 正会員に推挙

- 平成27年(2015年):日本伝統工芸展 新人賞受賞、日本工芸会 正会員に推挙

その他の活動・受賞

- 令和4年(2022年):MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞

- 「ポケモン工芸展」に出展

- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展

- 令和6年(2024年):文化庁「技を極める」展に出展

- 2014年:城間びんがた工房 十六代継承

現在の役職・活動

- 城間びんがた工房 十六代 代表

- 日本工芸会 正会員

- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員

- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師

プロフィール概要

城間 栄市(しろま・えいいち)は、昭和52年(1977年)生まれの琉球びんがた作家。城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として生まれ育ち、幼少期から伝統工芸の世界に馴染む。

平成15年(2003年)から2年間、インドネシアでバティック(ろうけつ染)を学び、帰国後は琉球びんがたの技法を継承しながら、海外の経験を活かした新しい表現を追求し続けている。

数々の受賞歴を有し、日本工芸会 正会員や沖展染色部門の審査員など、多方面で活躍。文化庁やMOA美術館主催の展覧会にも出展を重ね、琉球びんがたの魅力を国内外へ発信している。現在は城間びんがた工房の十六代代表として制作・指導にあたりつつ、沖縄県立芸術大学の非常勤講師として後進の育成にも努めている。